三十年前,当我还是一个研究生时,曾与一位学识渊博的同学讨论过浊流沉积。他不假思索地强调说:“是的,是有浊流,但是,把5 或10米厚的地层归因于浊流沉积是荒谬的,而且在物理上也是不可能的。”

“为什么?”

“浊流只能留下少量沉积。在研究近代沉积的这些年中,我还从未发现一个浊流沉积物的厚度超过10厘米!”

这对实证均变论者的妄自尊大是个极好的例证。他们作了一个毫无根据的臆断,即近代是了解过去的钥匙,认为过去过程的速度或量值会大体上像现在可观察到的那样延续下去。

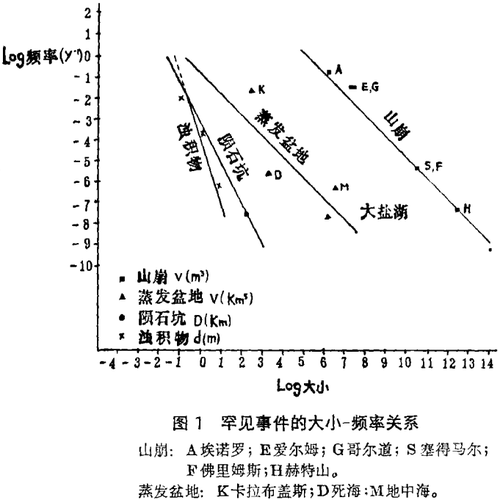

当我开始研究加州芬吐纳盆地上新统地层时,我发现薄的浊积物确实是最常见的。10厘米或更薄的沉积层大约以每千年5次的频率出现。一米厚的沉积层也不罕见,而在三百万年的记录中,我发现最厚的沉积是在3到4米之间。用考查芬吐纳盆地的露头和贮存岩芯得到的出现频率(f)和沉积厚度(d)的数据,我得到一个粗略的关系式(图1):

结论很清楚,罕见事件在物理上不是不可能的。在我们生活的时代,它们似乎不可置信,在近代它们也未必会发生,但在地球千百万年的历史时期中它们的发生却是非常可能或者是确凿无疑的。这些事件罕见不是由于其性质,而是由于其大小。这种事件之巨大足可使我们周围彻底翻转或导致一场灾难(catastrophls——希腊语,kata,彻底,strophe,翻转),而巨大的灾难就必然会在沉积物中留下它们的记录。因此,作为一种实用哲学,现实灾变论就必然要为沉积学家所接受。

当任安、西塔和我评价深海钻探队(13航次)1970年在地中海得到的结果时,有清楚的证据显示,深的地中海盆地在晚中新世曾干涸过。唯一反对这个与事实并无矛盾的结论的是一种实证均变说:不存在面积大于106 Km2或位于海平面以下3 ~ 5千米的近代变干了的盆地。运用第四纪蒸发盆地的大小以及频率 - 大小的理论关系式,我认为像地中海这样的封闭盆地在过去的一亿年中可能已变干过一或二次。事实上,即使南大西洋(大小是地中海的六倍)在白垩纪变干也有明显的统计可能性(图1)。

在研究地球上的陨石坑时,休斯(1979)发现了一个撞击频率与陨石坑直径(d,用公里表示)的关系式:

此统计量使下述推测成为可能:地球在其历史中的显生代期间,至少遭到过一至二次质量为1017 ~ 1018克的天体的撞击。这会造成什么后果呢?

通常事件与罕见事件的差别不光在于它们的大小,可能它们还遵循两套不同的物理定律。作为沉积学家我们都知道,假如流体的阻力与流速成正比或与它的二次方成正比,那么临界雷诺数就可以确定。就山崩而言,超过临界大小的物体(>106M3),其视摩擦系数就异常低,因为由巨大岩崩产生的碎块不是在滑动而是在流动。地中海变干的记录也会揭示出一些令人吃惊的事情来。从萨勃哈到深海沉积变得如此之快,甚至华尔特律也不能在沉积记录中得到表述;我们还没有在几个毫米的、可能记载着突然灌入直布罗陀入口的灾难性洪水的沉积物中找出从大陆到开放海的转变表达方式来。

球外天体的撞击会对生物进化产生什么后果呢?小流星每年都落下来而几乎什么事也未发生,1908年的通古斯事件,它可能与一个质量大约为1012克的彗星碎块有关,也没有造成比连根拔起直径不到100公里范围内的树木更大的破坏。罗帕(1981)所作的计算机模拟表明,如按现在的生物地理分布,哪怕致死直径达到5000公里,即大约可覆盖地球表面的四分之一,处在灾难范围之内的生物全部死光,也只会使现存物种的2%灭绝。

直接的灾难性死亡还不能使生物绝灭。于是,阿尔法奈兹等人在考查白垩纪末期生物绝灭原因时,曾将绝灭归因于行星体撞击的间接结果——一次全球性的黑暗。太阳光被溅起到平流层的尘埃外壳遮断了三至五年。这种势态会使生物死得一个不剩。假如在超过几个月的时间内所有植物都停止光合作用,则它们就会根绝,而所有植物(基本食物原料)消失后,所有动物也会在一年左右由于饥饿而死亡。但这种事情并未发生。事实上,我们对524地区超微浮游生物资料的研究表明,绝灭是在3到5万年内“逐渐”发生的,虽然分界粘土①中碳同位素的异常也暗示在撞击之后有过集群的死亡。最近的分析表明,由于稀薄尘埃质点的聚集作用,一次撞击溅起的灰尘在平流层中停留的时间不会超过几个月,而全球性黑暗却需要几个月以上的停留时间,以使溅起的尘埃能弥散到全球。或许有过一个受纬度控制的局部黑暗区,造成西伯利亚和西北美洲Aquilapol-lenites植物群的严重伤害。局部黑暗对海洋生物群的死亡率也可能有影响,但超微浮游生物在长时期内(1千 ~ 1万年)才绝灭则要归因于环境的压力,这可能是由巨大物体的撞击和集群的死亡而诱发造成的。

关于恐龙绝灭的故事迷住了外行,也迷住了内行。不幸的是,其记录还未彻底查清。在与浮游生物绝灭相同的古地磁地层学的29 R期间,绝灭看来就已经发生了,但精确的吻合时间可能是在推测的划时代事件之后约1万年。如果是这样,那么恐龙也会像超微浮游生物一样是在推测的天体撞击的“后来影响”下“逐渐”死去的。

在各种各样关于恐龙绝灭的理论、假设和推断中似乎存在着一种集中的意见,即趋向于将热逼迫作为其直接原因。氧同位素的资料表明海洋变暖了5°—10℃。拉塞尔(1979)指出,所有体重超过25公斤的陆生爬行动物已经衰败。这个事实说明,当全球性的气温升高了10°C时,那些笨重的兽类可能已难以维持它的活体体温了。有人通过对爬行动物繁殖的研究在最近提出了一个更为有趣的可能:迄今所有已研究过的爬行动物表明,决定它们后代性别的不是异形性染色体,而是孵化温度。例如,在高于的温度下孵化的所有钝吻鳄都是雄性,人们自然不能指望一个纯雄性恐龙群继续繁殖后代。

由于我正致力于进化问题的研究,我要提到一位好朋友曾劝我抵制一次关于灾变论的演讲,这已经成为所谓科学创造论的一个教义了。但我决定不听从他的劝告,因为我认为演讲的内容需要发表。当然,可能有人会断章取义地引用甚至引错我的文章。可我也愿意别人引用我的这段话:创造论者正在谈论的是居维叶式的劫变②,而不是由罕见事件导致的灾难性变化。

劫变论(cataelysm——cata,彻底,Klusmos,洪水)是一种圣经式的洪水泛滥,它是居维叶(1817)作为地球历史的每一个时期末,陆栖动物整体绝灭的原因而提出的。他对恐龙绝灭的戏剧性看法是:“一次猛烈的海水暴涨”,接着是在被洪水淹没了的大陆上形成白垩沉积。海退以后,陆地就被完全不同类型的新的创造物所占据。居维叶的劫变论包含两个要点:灾难性的绝灭速度和特殊的创造物。莱依尔的均变论也包含两个要点:均匀速度(实证均变论)和自然法则的一致性(现实论)。莱依尔作为律师曾在大学受过训练,而一名优秀的律师要能联系无可辩解的、强有力的论据要点迫使他的对手处于弱不堪击的境地。造物论需要神的干预,而造物的臆想是宗教而不是科学,正像阿冈萨斯州的一位法官,很恰如其分地就对这一争端作出了宣判。然而,造物论者在他们的阵营中也有优秀的律师。他们已经看到了莱依尔均匀速度这一主张中的弱点,并企图将科学上已被确认的理论与一个虚弱的基础联系在一起以便摧垮达尔文学说的大厦。

白垩纪末期一个巨大物体撞击的证据是无可怀疑的。分界粘土不仅富集了球外成分,而且也贫化了陆源输入物,如稀土元素,或者在丹麦是碎屑粘土矿物。在俄罗斯南部已经找到晚白垩世的陨石坑。假定这是一次大的行星的撞击,那么这些撞击坑就要比预计的小(25和3公里)。但如果这是一些逐渐崩解的低密度彗星的抛射碎块,那么这样的大小等级就是合适的。物理学家已经给我们描述了最初几分钟的情景:撞击能量可能有1030或1031尔格,或者,假设能量均匀分布,则相当于在每平方公里的地球表面爆炸10万吨TNT。蘑菇云可能上升到平流层,其内部温度达10万度。大气中的氮和氧可能化合生成NOx,它将完全耗尽地球的臭氧层,而在长达几十年的时间内,达到致死剂量的紫外辐射将透射下来。如果流星火球是一颗在撞击后还未完全分解的彗星,那么其化学污染物可能还包括酸雨(来自氧化成的NOx),源于流星火球的重金属以及可能的氰化物。局部的黑暗和食物链的崩解将进一步促使集群的死亡。无论我们在字面上如何下定义,这种剧情都描绘了地球环境的一场浩劫。让我们不要否认这件事的发生。一场灾难可能确实在白垩纪末期发生了,甚至还促进了集群的绝灭。让我们也不要给我们的造物论对手一根坚持均匀速度的支柱,让我们接受现实的灾变论吧。

在追忆往事时,让我们回顾一下詹姆斯 · 哈顿。他生活在启蒙时代,当他主张用观察到的事实去代替圣经的启示作为科学探求的基础时,他发展了均变论哲学。所谓均匀,他的意思是指原因的均匀。“假如今天落下来的石头明天又升了上去,”哈顿1788年写到,“那就可能存在自然哲学的末日,那我们的原理就是错误的,而我们也就不必再去研究那些从观察中得到的自然法则了。”哈顿当时正与最新的水成论者论战,对方的首领是阿巴拉哈姆 · 荀特罗伯 · 威讷,此人正一头扎在圣经关于世界性洪水泛滥的传说中③。半个世纪以后,当查尔斯 · 莱依尔继这了哈顿的学说时,他不得不面对新的劫变论者——著名的乔治 · 居维叶。“有人告诉我们,”莱依尔(1833)写到,“在普遍的灾难和连续的洪水中,在平静和动乱时期的更迭中,在地球的冰冻中,在所有动物和植物竞争者的突然绝灭以及其它假说中,我们看到了复苏了的古老臆测的幽灵。”他由于终生未看到这些变故就仅凭直觉假定过去的过程还会像今天这样以相同的规模和大致相同的速度起着作用。这就是莱依尔发展起来的作为一个多世纪以来地质学基础的科学哲学。莱依尔的均变论是建立在这样一种信念上的,即地球的历史并不是一连串世界性或半世界性的灾变,而是在长期的、逐渐的发展中的进化。这种对缓慢进化性改变的信仰必定已影响到达尔文对生物进化理论的论述。在《物种的起源》中(1859年首次出版),达尔文专门写了一章来提倡生物有机体进化性的绝灭。他曾因白垩纪末菊石的突然消失而苦恼,但他却作了一个蹩脚的解释,即绝灭可能并不像看起来那么突然,因为地质记录并不完善。

莱依尔的“地质学原理”和达尔文的“物种的起源”成了自然科学的新圣经,尽管他们的某些结论是建立在早期研究者们粗浅观察的基础之上的。甚至到今天,“圣洁布道者的福音”还在被地质学中的祭司长们传播。“地质记录不完善”仍被当作一种论据在使用,哪怕现代精确的地层学方法已使我们能用几千年作为单位去量度时间(被记录在深海沉积物内),假如不说已能用几百年为单位去量度的话。

莱依尔的均匀进化速度在20百万年内大约是95%。用每年5×10-8个种这个粗略的数字作为参照速度R0,我们就可以用下面的公式来估计灾难事件的量值,R是由灾难事件导致加快了的绝灭速度:

Me=log(R/R0)

深海岩芯精确的地层学记录清晰地证明,白垩纪末期之后的绝灭速度不可能是莱依尔式的。就像上面提到的,大约3万年中有90%绝灭就是一个量值接近于3的绝灭事件,或者说与北美晚第四纪哺乳类绝灭事件的强度大致相等,在那里,35%绝灭发生在7千年内。对照起来,居维叶世界末日或阿尔法奈兹(1980)黑暗笼罩的情形都是假定量值为7或8的灾难,均大大超过地质上已有记录的绝灭速度(表1)。

小流星和局部被加速的死亡都是现实发生的过程,而巨大物体的撞击和全球性集群的绝灭却是罕见的事件,之所以罕见是因为它们的大小,因为它们的规模。莱依尔和居维叶最精髓部分的综合就是现实的灾变论。引起环境改变但改变转眼即逝的灾难赦免了最善于适应的幸存者。因此,现实灾变论可能恰是进化理论的一个组成部分。然而,我怀疑像“自然选择”或“适者生存”这类说法是否完全准确。达尔文把自然选择看成是使有机体向更高级形式进化的一种富有创造性的力量。达尔文是个虔诚的信教者,他可能相信上帝并没有和我们玩骰子。我们东方人承袭了另外一种宗教传统,我们谈得更多的是因果或命运,或者上帝确实在玩骰子。不仅最强的适应者,而且还有那些偶然将其窝巢建在危险地域以外的动物都可活下来。在白垩纪末的灾难期间,无论是热还是毒污都远不能改变深部底栖环境,因而那些在深海底层水中的生物就可在灾难事变中存活下来而无太多绝灭被加速的形迹。流星火球可能落在北部高纬度地区,所以在推测的尘埃散落带以外的植物群落就能够避免集群的绝灭。我们现在已获得发生在始新世末的另一次天体撞击事件的证据。在始新世最晚的沉积物中发现了铱的异常和微玻璃陨石。然而,环境和生物对此的反应却似乎具有不同的性质和强度。DSDP73航次的钻井岩芯表明,渐新世最初的温度在不到10万年内下降了约5°或6°,相对推测的撞击事件、这种反应延迟了(约1 ~ 2百万年)。同时,海洋有机体的绝灭步伐也并不比莱依尔式的速度大许多(表1)。这一次,底栖的(不是浮游的)群落经受的变故最大,那么另一个流星火球,另一个时期,另一种反应呢?作为一个东方听天由命论者,从诸如在自然选择中“会活着”这类创造力的理念中,我没有看到它的多少价值。在我看来,复杂因素的偶然组合可能早已规定好了进化步伐的节拍和形式。

[Sedimentology,1983年30期,第3 ~ 9页]

————————

① 指白垩纪与第三纪之间的一薄层粘土,它的分布是全球性的,在我国也有分布——译者注。

② cataclysm,过去也译作“灾变”,这里译成“劫变”,以示区分——译者注。

③ 圣经上说,希伯来人的族长诺亚在这次大洪水中由上帝启示乘方舟幸免于难——译者注。