编者按:美国科学基金会(National Science Foundation)为了增进公众对科学技术的了解,从1985年起开展“全美科学周”(National Science Week)活动,1986年的科学周是5月11 ~ 17日。为了配合这次活动,美国国家研究委员会(National Research Council)所属数学科学部于1986年5月12日在国家科学院召开了题名《数学:科学统一的纽带》(Mathematics:The Unifying Thread in Science)的专题会。会议的目的是强调数学与其它科学的相互联系。会议由著名数学家辛格(Isadore M. Singer)主持,邀请了三位诺贝尔奖获得者到会讲演,他们是科马克(A. M. Cormack,获1979年诺贝尔医学奖)、霍普特曼(H. A. Hauptman,获1985年诺贝尔化学奖)和温伯格(S. Weinberg,获1979年诺贝尔物理奖)。讲演者们用通俗的语言具体介绍了如何把数学巧妙地用于他们的获奖工作中,并且讨论了数学和物理的“不可思议的”联系。讲演者们还回答了听众提出的一系列涉及数学教育、公众对数学的态度、政府对数学的政策以及数学和其它科学的关系等有趣的问题。会议的详细记录见1986年第5期的Notice杂志(p. 716 ~ 733)。这里选译了其中主要内容,以飨读者。

辛格:欢迎各位。我想,作为会议主席,我的第一个任务是使气氛活跃起来,我要讲个猜谜形式的笑话来做到这一点。这个笑话是这样的,一个人从飞机上跳伞下来,挂在一棵树上,这时另外一个人正好路过,他就问路过者:“喂,伙计,我现在在哪里?”那个过路人抬起头,说道:“你在一棵橡树上,悬挂在一件降落伞下,离开地面10英尺半。”要猜的谜是,那个过路人是谁?回答是,他是数学家。理由有三条:第一,他的回答是简洁的;第二,他的回答的准确的;第三,他的回答是不相干的。

这个笑话获得了笑声使我感到欣慰,但我同时感到沮丧,因为这正是数学所面临的问题:认为数学是不相干的观点似乎很流行,这个专题会的目的就是要指出,事实上相反的观点才是正确的。

每位搞经典分析的数学研究者迟早会知道拉东(Radon)变换的美丽理论,我们根本没有想到它有重要应用。科马克博士想到了,社会将为此永远感激他。他将向我们解释如何把拉东变换应用于层面X射线照相术以及其它的地方。科马克教授?

科马克:辛格教授,女士们和先生们。我今天所要说的完全不是深奥的数学,只是经典分析的内容,其存在至少有80年了。

我要做的是,告诉你们它的种种应用。迄今为止引起公众注意的应用是在医学方面,在CAT扫描、PET扫描以及最近的NMR扫描领域中。我将简要讲述其中的细节,指出直线是怎样出现的,以及它们怎样被用来解决一些问题。然后再介绍一些非医学应用以及这个问题的其它一些推广。

我在1963年使用的CAT扫描仪价值仅约100美元。它有两根准直管,用以形成一条X射线细光束。我做了一个头颅模型,把准直管沿着头颅不同位置放置,以取得不同的直线。可以测量沿着这些直线的平均吸收量,用拉东变换来重建头颅模型。我当时花了两天时间求得256条数据,以重建模型。用现代化的、相当昂贵的装置能在5秒钟内获得100万条数据,当然给出了好得多、非常有价值的图像。

古人类学界有块著名的非洲南方古猿的化石,被称为普莱斯太太。她大约生活在290万年前。令人感兴趣的是,人们竟可以用CAT扫描对她进行详细的解剖学研究。对普莱斯太太耳朵的CAT扫描揭示了其半环管顶的定向,这条信息证实了由其它方法确定的判断,即这个生物是直立行走的。

人们能够造出产生正电子的放射性同位素,正电子和电子发生湮灭并产生一对光子。如果同位素中的电子和正电子一开始处于静止状态,则它们的线动量必然是零,伟大的物理学守恒定律告诉我们,产生的一对光子必须有相等相反的动量,因此正好朝相反的方向行进。这是PET扫描的基础,这一对光子定义了一条直线,用合适的装置就可以了解某物体中发射正电子物质的分布情况,应用拉东变换则可以确定这个分布。

我要说明的是,被注入同位素的物质中的电子、正电子通常是有动量的。所以两个光子朝近似于相反的方向行进,它们的行进路线间有一个小夹角θ。对PET扫描来说,这个夹角很小可以完全忽略。但对于后面要提到的应用来说,夹角通常不为零的事实对于了解发生湮灭的物质中电子动量的一些情况是很关键的。

PET技术的早期应用之一是研究人体内葡萄糖的吸收。给病人服用混有氟19的葡萄糖,氟19能产生正电子。然后用PET扫描仪——全阵列光子计数器——来捕捉所有发出的正电子,据比可以推出病人的新陈代谢水平的分布图像。这是个非常强有力的方法,因为可以把发射正电子的同位素与无数的东西结合,仅用碳就能使我们处理一大批物质。因此大量生理学工作可以结合PET扫描来做。

NMR扫描是比较新的技术。给一个非常均匀的磁场加一个梯度就得到一个平面,加两个相交的梯度就得到一根直线,从沿着这根直线发生的信号中检出NMR信号,据此就能用拉东变换来产生图像。内科医生可以用这种方法得到人体不同部位的切片图像。

有一群海洋学家在用拉东变换的方法测量海水温度。传统的测量某水域温度的方法是,把温度表扔下甲板,然后船在这片水域中来回行驶。当行驶到水域的一头时,另一头的水温也许已经变化。这群海洋学家把一个信号源和一个探测器放入海中,并测量一个脉冲从信号源发射到探测器所需的时间。在(温度)变化的介质中,所测到的实际上是速度倒数的积分或平均值,如果对一系列信号源和探测器做同样的事情,就得到了所需要的一系列的直线,从而可以用拉东变换确定实际速度,从速度则可以推出温度。如果要用传统方法获得同样结果,就需要一艘这样的船,它的速度是2700节!因此其优点是十分明显的,并且在收集数据时也减少了对实际水温是否已经改变的疑虑。

大约在1956年,一位名叫布莱思韦尔(R. Bracewell)的决大利亚天文学家搞出了一张月亮亮度分布图。请记住当时的天文学还没有“甚长天线阵列”之类现代化东西。他只有一些雷达抛物面天线,他们把这些天线排成一列,近似地形成了一个圆柱形透镜,从而在某一方向有很好的分辨率,但在其它方向分辨率很差——事实上只是一些平均值,这里就可以用拉东问题——正像布莱思韦尔所做的——以确定月亮的亮度分布。

拉东问题的历史追溯到1905年以前,我没有把握到底是以前的什么时候,无论如何,我认为这个问题具有19世纪的色彩。但我得到的最早参考资料是1905年的,它提到了洛伦兹(H. A. Lorentz)早先的工作,他考虑了三维拉东问题。

自此以后,可以给出拉东问题出现的一列长清单。其中1936年在斯德哥尔摩,它又作为统计问题被重新发现,这时前面提到的函数F是个统计分布。在统计学中拉东问题被称为克莱姆——沃尔德定理。

在太阳的周围有许多星星,30年代一个有趣的问题就是要确定这些星星的速度分布。要确定它们的径向速度是很容易的,因为可以用光谱的多普勒效应求出;困难的是要求出天文学家称之为“固有运动”的与视线正交的运动的速度。爱丁顿(Eddington)在1936年提出,如何仅仅根据径向速度来确定实际速度?同年,这个问题被苏联亚美尼亚天文学家阿姆巴楚米扬(Ambartsumian)解决,其方法依赖于三维速度空间中拉东问题的使用。据我所知,这是首次把拉东问题真正用于处理实验数据。

我最后要讲的应用与前面提到的正电子湮灭有关,那时我指出两个光子的行进路线间有一个小夹角,它被电子以及正电子的动量分布所确定。固体物理学家及其他人对固体中的电子动量分布极感兴趣,特别,在电子的动量空间中有一个面,叫作费米面。以前这个面大多用能带结构计算法确定,但通过研究我前面提到的小夹角的变化,就可以直接确定这个费米而,人们正在积极从事这项研究。

我刚才简要总结了拉东问题的种种应用,现在我想继续介绍它的一些推广。大约在1956年,当我开始考虑这个问题时我想到:既然可以用直线做,难道就不能用另外某种曲线做吗?如何确定这种曲线呢?假设用圆来做,这个问题能解吗?我像研究直线那样研究了圆的情况,结果惊讶地发现它们的解法相似。圆的拉东问题在X线放射治疗中有重要应用。

70年代末,我发现了圆的拉东问题和直线的拉东问题之间有非常密切的联系。前几年我又发现一大类满足拉东问题的曲线,圆和直线正好是它们的特例。这些结果当然可以推广到任意维,我们在欧氏空间中做了一些有关工作,而货真价实的数学家们把整个问题推广到复杂得多的空间。对此我知之甚少,我甚至看不懂他们的论文,但无论如何我确实知道他们做了工作并且获得有趣的结果。

谢谢大家。

辛格:谢谢您的极为精彩、对数学家们极有启发的演讲。

霍普特曼博士和卡勒(J. Karle)由于在X射线晶体学方面的合作研究工作分享了1985年诺贝尔化学奖,这项工作完成于50年代,现代计算机使得人们可以极其有效地用直接方法迅速确定分子的三维模型。他将为我们讲述这个直接方法以及它在化学、医学和生物学中的大量应用。霍普特曼博士?

霍普特曼:大约2400年前,希腊哲学家德谟克利特猜测了分子的存在,即任何物质都有最小的单位存在。他还猜测分子是由更小的粒子组成,叫做原子,原子的性质和排列确定了物质的物理性质和化学性质。这是个了不起的猜测。据我所知,当时并没有任何我们现在认为可以接受的证据来支持这个猜测。因此我认为他是幸运的。

德谟克利特的猜测直到本世纪才被证实,通过所谓X射线晶体学,或叫晶体的X射线衍射技术证实了它。

分子的结构可以简单定义为原子的几何排列结构,一旦我们建立了分子中关于构架的原子的坐标,则显然确定分子结构的问题就解决了。

我想相当简略地介绍一下如何用数学描述晶体。最容易的方法是从二维开始,而不是从我们实际感兴趣的三维开始:设有两组平行线,每组中相应的平行线之间的距离都相等,因此这些线把整个平面分解成一组同构的平行四边形,在每个平行四边形中放一些点,然后用直线连接这些点形成多边形。这些点在每个平行四边形中分布完全相同,如果现在想象这些点是原子中心所在位置,则我们不仅用这种方法定义了一个二维周期点阵列,而且定义了所谓电子密度函数,二维的电子密度函数只是个位置函数,它给出了每点的单位面积所含的电子数目。很清楚,这是个双周期函数,它有两个对应于平行四边形两边边长的周期。

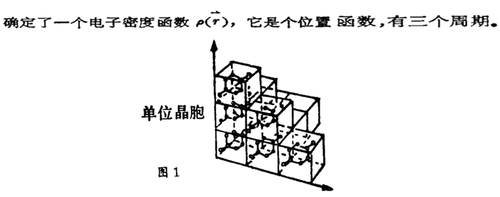

现在有了这个背景,就可以考虑实际晶体了,它是我刚才描述的结构的三维模拟。我们用平行六面体来代替上面的平行四边形,所谓“单位晶胞”或晶体的基本单位是一个平行六面体。同样我们在每个平行六面体中放些点,然后用直线连接起来,如图1所示。

同样,如果把点想象成原子,则在原子周围有电子云存在,

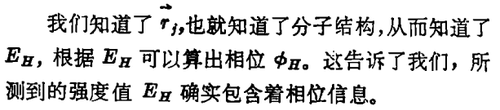

我接下来要讲晶体与X射线衍射实验之间的关系、当一束X射线射到晶体上,它会朝许多方向散开。这个被称为晶体的X射线衍射或散射效应是两位德国物理学家约在1912年发现的。随后不久,冯 · 劳埃(Von Laue)和布拉格(Bragg)父子发现这些散射线的方向和强度依赖于晶体的分子结构。如果我们放置照相底片使得散射线射在它上面,则会引起底片发黑,发黑程度正比于相应的散射线强度。可能有上万条这样的射线。不仅它们的方向和强度被晶体或分子的结构唯一确定,还发现它们的相位也是如此。反过来,知道了散射线的方向、强度和相位,也可以唯一确定晶体结构。

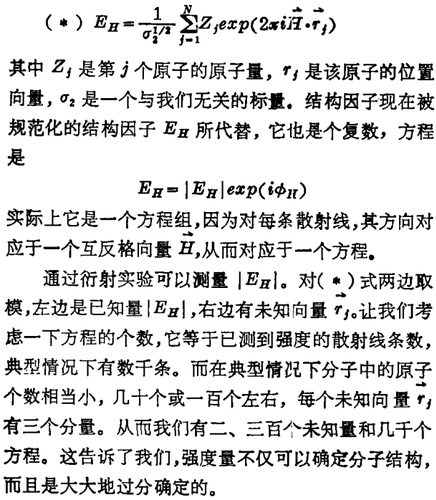

假设原子是点的理想模型,则积分成了对单位晶胞内N个原子的和

我所以花费这么多时间来谈论这些,是为了强调,要获得这些结果数学是必需的,虽然不需要真正高深的数学。

谢谢大家。

辛格:谢谢您的如此透彻清晰的演讲。

现在我非常愉快地来介绍一位好朋友,史蒂文 · 温伯格教授,我们有共同的心爱物一弦理论。他将讨论由统一场论带来的数学和物理学之间的相互作用。

温伯格:非常感谢。我几乎用不着说许多,以使听众相信数学和自然科学是相互依赖的。你们已经从科马克教授和霍普特曼教授那里听到,科学家怎样用数学来解决在工作过程中出现的问题。

依赖关系还以另一种方式表现。许多数学家们发展了数百年的数学构造起源于科学问题。霍普特曼讨论过的傅立叶变换并非产生于纯数学,而是产生于热流问题;当然还有微积分本身的发明,至少对牛顿来说,是由天体力学问题推动的。但是在物理学中,尤其是我摘的这类物理学——基本粒子物理学,数学和科学的联系相当深刻,相当迷人。

这不仅仅是由于我们所研究的现象如此复杂,以致没有数学就无法彻底考虑;不仅仅是因为我们所发现的物理规律只能用数学来理解。物理学和数学之间的联系比这还要深刻。

从已知的自然规律中抽象出来的——从其中最深刻部分中抽象出来的——数学结构,常常远在任何物理学应用的想法出现之前就已经被数学家们准备好了,物理学家发现数学家已走在他们之前,真令人觉得不可思议。

—个著名的例子就是爱因斯坦的广义相对论。你们可能知道,广义相对论的关键是认识到引力只是时空弯曲的一种表现。而在爱因斯坦的好几十年前,19世纪的黎曼就研究了弯曲的三维空间的问题,黎曼继承了高斯、波利埃以及罗拔切夫斯基的工作。这些数学家的研究动机与引力毫无关系,他们的动机在于数学的内部,他们试图了解几何公理系统中,哪一个逻辑地依赖于其它哪几个,以此来澄清几何公理系统。爱因斯坦没有重新发明弯曲空间数学,他是从他的朋友那里学来的,他高兴地发现一切都已经作好了,随手可取。

使人印象更深刻的例子,也许是群论的工作了,群论是19世纪早期数学家伽罗华发明的,同样是为了解决一个数学内部的问题——确定什么样的方程有根式解。

随着时间的推移,物理学家发现了群论。他们认识到群论为描述某个物理学基本问题提供了所需要的数学,这个问题就是物理学的对称性问题。根据物理学家的观点,群就是所有这样的变换的集合,这些变换作用在某个对象或某些描述物理系统的方程上,并使得这个对象或方程看上去没有改变。群论作为对物性理论被物理学接纳。

刚开始时,物理学家所研究的对称性还只涉及被考虑的对象的较为次要的方面。例如,一些晶体具有某种旋转对称性,人体具有近似的左右对称性等等,但当你深入到物理学真正基本的层次,就会发现对称性是关于物理系统所能说的最重要的事情。为了解释这些,考虑一下如何来描述基本粒子。每一个基本粒子与其它每个基本粒子都极其相似。为了把它们区别开来,你所能做的一切就是给出一系列数:动量、能量、电荷量以及其它一些更神秘的数。这些数只是粒子在所有对称群的变换下变换方式特征的刻划,只是那些保持自然规律形式不变的变换群,它们反映了自然规律的对称性。状态能量就是当我们把时钟复位时系统状态的变化方式;动量就是当我们移动测量工具时系统状态的变化方式。对电荷量等也有相应的结论。

换句话说,对于基本粒子,除了描述它在对称变换下行为如何,别无其它描述方法。在这个层次上物质开始消失了,所剩下的只是基本规律的对称性,宇宙只是这些对称性的一个具有很大可约性的表示。

另一个例子是辛格刚才在介绍我时提到的弦理论。现在这是理论物理学的热门话题。弦理论是关于自然界的基本成分的新观点。根据这个理论,自然界的基本成分实际上不是粒子,也不是场,只是一些小弦,一些各自处于振动状态、四处奔窜的基本小橡皮带;粒子只是弦的某一振动状态。对于物理学家来说,在论了那么多年的粒子和场后,这似乎是个陌生的概念。要解释为什么我们认为这样描述宇宙并非是不合理的,恐怕要花费太多的时间,但是我们能够用一句话概括:弦理论容纳引力。它使得我们第一次有可能在微观量子水平对引力作满足数学相容性的描述。

重力的所有其它描述都无法满足数学相容性,当距离很小、能量极高时就得到荒谬结果。弦理论是我们获得包括极大极小情况的合理的引力理论的第一个机会,所以我们自然地对它有高度热情。

容易想象,一根弦(看作一段琴弦)穿过空间,扫过一片二维曲面。弦理论的一个非常方便(也许比谈论“弦”更基本)的描述,就是把它说成是关于这些二维曲面的理论。

二维曲面的理论是相当美丽的,可以根据拓扑性质把所有可能的二维曲面分类。这个理论起源于19世纪,我想它始于黎曼,然后19世纪的数学家在复分析问题的推动下进一步把它发展,一直持续到20世纪。有的数学家以毕生的精力从事这个二维曲面理论的研究,却从来没有听说过弦理论。但是当物理学家开始设法解决弦动问题时,他们认识到必须计算所有可能的二维曲面的个数。他们发现这样的数学正等着他们使用,已经存在发展100多年了。

弦理论涉及另一个数学分支,这个分支与我刚才谈到的群论有关。那些曲面所对应的方程有个非常大的对称群,描述它的方法之一是用代数结构的语言;这个代数结构是这个对称群的表示,它实际上是无限维的。数学家已经做了很多工作,发展这种代数结构,同样没有明确的物理学方面的动机,并且对弦理论也没有了解。

数学家常在物理学家之前发明结构,这些结构后来被物理学家发现与物质世界有关,这就像阿姆斯特朗(Neil Armstrong,第一个登月者译注)在到达月球,从阿波罗登月舱出来时,在面前的月尘中发现儒勒 · 凡尔纳的脚印。对于数学的这个不可思议的特点,有一个这样的解释:数学家当然是生活在这个世界上的,因此他们有无数的,有意识的和无意识的关于世界组成方式的经验,从而当他们做数学工作时,受到这些经验的深刻影响。

这个解释当然在许多场合下是对的。例如欧几里德实际上是把关于非弯曲空间的经验事实归纳成公理系统,虽然他可能认为自己在做最纯粹的数学。但在一般情况下,这是个很难接受的解释。例如确实很难说明伽罗华关于群论的工作怎样产生于他的关于某种支配宇宙规律的任何经验。

另一个关于数学家预料物理世界的能力的解释是基于这样的假设:在这个世界的背后有某种简单性——事物的深处有某种秩序。数学是关于秩序的科学,因此数学家发现了物理学中重要的秩序的理由可能是,实际上只存在那么多的秩序。

我不知道这个关于数学家走在物理学家之前的引人注目的能力的解释是否对你们的胃口。这里有第三个解释:数学家们(或者至少他们中间一部分)把他们的灵魂卖给了魔鬼,以预先获得什么样的数学会具有科学的重要性的消息。我认识许多数学家,当然,我相信他们中间谁也没有做出任何这类事情,但是谁知道?

谢谢大家。

[Notice年第5期]