尽管神经科学取得了辉煌的成就,但我们对于大脑究竟是如何工作的仍知之甚少。继美国大脑神经组织解剖图编制计划、人脑连接组计划,今年1月,欧盟委员会为欧洲“人脑计划”注资10亿欧元,4月,奥巴马政府承诺为“大脑活动图谱”计划提供1亿美元的研究经费。或许,一个“复制”人类大脑的时代已经来临。

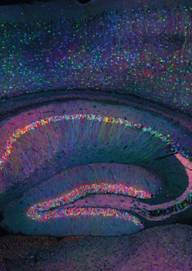

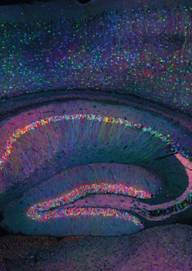

来自小鼠大脑的切片向人们展示了“脑弓/脑虹”的不同颜色,标记着不同群体的神经元:光的颜色是由来源于导入小鼠胚系各种基因的荧光蛋白质的组合产生的。图中上部显示的是大脑皮层,下部是海马体,包括底部的齿状回

在我日复一日接触到的所有计算仪器中,最神秘的莫属于是我自己头脑里的这部“仪器”。从人们口袋中精巧的电子产品到因特网服务器,包括其他机器处理信息的方式我想我是了解的。但如果说到大脑处理信息的方式,我就一点儿也没辙了。

几项在研的和近期宣布的有关脑科学研究项目意在填补人们关于大脑知识的空白:美国西雅图艾伦脑科学研究所正在编制大脑神经组织解剖图;在哈佛大学,人脑连接组计划正在对大脑单个神经细胞之间的连接进行示踪;包括由四家机构合作进行的类似人脑连接组计划,意在更大规模上绘制出大脑的路线图。其中“功能连接组学”将在路线图基础上进一步“窃听”单个网络中所有神经纤维中通过的信号。

一月份,欧盟委员会为期限十年的欧洲“人脑计划”注资10亿欧元(13亿美元)经费,即在现有的计算机模拟工作基础上――蓝脑计划――强调大脑神经系统活性的计算模型;四月份,一项称为“大脑活动图谱”的计划,奥巴马政府已承诺为其提供1亿美元的研究经费。

上述这些努力所解决的问题是如此有趣――而我们现在对于大脑如何工作的无知是如此的令人恼火——以致于我发现自己从根本上对于这些项目的成功抱有巨大的热情。尽管一些问题还是非常棘手的,但我们不能因为怀疑而把它们搁置在一旁。

志在解读大脑神经系统

脑科学计划的支持者以人类基因组计划(HGP)为例而对其加以赞赏。然而,如果我们用一种更为宽广的历史眼光的话,神经科学和分子生物学之间的比较或许更有启发意义。

一个世纪前,生物学家们对于遗传学和新陈代谢的分子基础还一无所知。直到二十世纪四十年代,人们还认为基因材料是蛋白质而不是DNA。然后,在跨过十多年之后,生命的中心法则突然以生动清晰的细节被揭示出来。DNA双螺旋学说和遗传密码学说阐释了细胞内的遗传和化学合成控制,其过程是如此令人吃惊地简单:对于许多用途来说,人们可以忽略所有的生物化学细节,把遗传学信息看作是一种由各种符号组成的抽象序列,即由4个字母组成的DNA分子。如果没有这种抽象,HGP的成功将无法想像。

神经科学的发展则循着一条不同的发展轨迹。二十世纪早期,神经解剖学和生理学的基础较为完善。神经系统的主要元素被公认是带有输入纤维(树突)和输出纤维(轴突)的单个细胞(神经元),即到达树突的刺激物导致细胞“点火”以产生脉冲,或由轴突上的“动作电位”所致。细胞间的通讯是通过突触(轴突、树突在突触处挤压在一起)完成的。二十世纪四十年代,沃伦·S·麦卡罗克(Warren S.McCulloch)和沃尔特·H·皮兹(Walter H.Pitts)证明了神经元的小型网络可以实施基本的逻辑功能。后来,唐纳德·O·赫布(Donald O.Hebb)提出了一种学习和记忆的机制,认为频繁点火的神经元会建立更加强大的突触连接。

到本世纪中叶,神经科学领域似乎有望突破。事实上,确实出现了几十种重大的发现――关于神经组织的详细结构和功能的新认知――只是没有出现类似双螺旋学说这样的大科学发现。如今,我们可以解读DNA链中编码的信息,但不能读出存储或隐含在大脑中的信息――一种生物体获得的技能、学习到的事实、记忆中的经历等。目前,正在进行中的大脑计划难以承诺可以提供这样的智力解读能力。但是,至少可以提供一些线索,即信息是如何被描述和存储在大脑里面的。

生物神经元与大脑计算

与现代神经科学与分子生物学一起成长的同时,脑科学也受到计算机科学的影响。可以说,大脑和计算机可以执行许多相同的任务:计算、解决难题、规划策略、分析模式、记录以供日后参考的事实等。理论上,生物和电子机器一定拥有相同的计算能力。迄今,试图用计算机解释大脑、或大脑解释计算机的努力,还没有取得预想的成功。

由麦卡罗克和皮兹勾勒的神经回路,看似像是数字式计算机中的逻辑门(与、或、非,等等)组成的图形。这种相似性容易使人迷惑。麦卡罗克和皮兹指出,他们的神经元网络可以计算相同的逻辑命题,如同某些理论上的机器人那样。然而,大脑中的神经元并没有连接在一起以形成这样的简单逻辑电路。

用一个典型的电子逻辑门对两个或三个输入值的函数计算来说明。例如,当所有三项输入值都是“真”的时候,其输入值的“与”门就得到一个“真”的输出值。三种“真或假”信号存在8种组合,可以产生256种可能的函数值。一个典型的神经元有数千个突触输入值,1 000个信号就有21000个组合值,远远超过人类大脑细胞的数量。可能计算的1 000个输入值的神经元的数目则更大,即2的21000次幂。对于这样一个神经元来说,构建一个完整的逻辑真值表来显示细胞对所有可能的输入值组合的应答,是没有希望的。描述神经元行为的合适工具不是逻辑学,而是统计学。

而传导神经信号的脉冲使事情变得更复杂。标准的电子逻辑门是以持续性的信号工作的:向每个输入值施加一个电压,等待系统的运行,然后读出输出值。神经信号传导则是短暂的脉冲而不是稳定的电压。因此,一个神经元的输出值不仅取决于输入信号的存在,而且也取决于它们的精确计时。

在这方面,大脑的抽象模型(人工神经网络)也许在消除复杂性上迈出了一步。如果一个神经元计算的函数只是一些输入值的加权总数,那就只有一小部分可能的组合需要加以考虑(对于一个固定批次的输入值权重,可区分的组合数从21000降至1 001)。同样地,如果神经元只测量放电的平均速率的话,那么其同步电位问题可予以简化。至于生物神经元是否可采用这些简化的策略,以及简化到什么程度,仍是一件争议和猜测中的事情。

记忆抑或长期学习形成

当人们尝试用计算机技术来诠释大脑架构的时候,另一个挑战出现了,即数字式计算机是依赖于直接的寻址式数据存储的:片段模式被写在一个特定的存储单元上,其后,相同的存储单元的读出依此检索数据。神经科学家在神经系统中采用类似的方法,但是没有成功。

在大脑中,信息存储的主流模型是关联记忆。而计算机存储器的工作方式就如同一个存衣柜:当你存入一件上衣,就会得到一个编号;一旦出示编号,也就会收到一件上衣,只要它在衣柜内,就具有相同的编号。大脑的关联记忆如同一个没有编号的存衣柜,为了检索你的上衣,你可以列出它的属性――蓝色夹克,或丢失一颗钮扣――服务员会拿出满足这些特征描述的所有上衣。

赫布认为,要复制大脑的关联记忆,必须根据突触的传递经验的基础上进行调整。这种机制似乎非常适合于存储我们坚持或复述而学习到的感觉和运动模式:对某些地方和某些人物的记忆、系鞋带或弹奏吉它拨弦时手指的习惯性动作。赫布相信,每次重复都会增强神经元之间的突触连接。结果是形成一种“细胞结集”,即不论什么时候,只要其足够大的子集受到刺激,一整套神经元就倾向于作为一组进行应答。

困难的是,突触权重的转换模式是如何编码一个抽象的概念或一个事物的。在我的大脑某处的一个重要事实是,即7×9=63的永久记录,或许这种记忆是长时间学习形成的。我感到好奇的是,这种记忆是如何在我的头脑中得到描述的。

那些不需要练习或重复而形成的记忆又是怎样的呢?只要观看一次电影,人们就可以复述它的情节了(经常是一些极其愉快或痛苦的经历);同样地,蜜蜂可以在一次旅途后记住并报告花丛的位置。这些行为是否也可以用赫布型学习的一些变化形式来解释吗?

大脑皮层的“小小世界”

与赫布相比,德国马普生物控制论研究所的瓦伦蒂诺·布瑞滕堡(Valentino Braitenberg)则采用一种截然不同的定量方法试图揭开大脑关联记忆的奥秘。二十多年来,他与同事计数和测量哺乳动物的大脑皮层细胞,尽管所收集的事实或数据并没有解决这些问题,但其他科学家遇到问题时,都不得不参考他的研究数据。

人体大脑皮层中的神经元(尤其是锥体细胞)在树突上有卷曲的光晕,伸展后其容积为1立方毫米左右,细胞没有填满全部的容积;相反,在一个致密的由树突和轴突组成的杂乱空间中,它与10万个其他细胞分享空间:所有的树突组合长度大约为450米,轴突的长度则超过了4公里。在这束杂乱的神经纤维中,你可能会想象每个细胞会与其他细胞交织在一起,像一团金属丝那样。但布瑞滕堡发现,大多数细胞之间似乎没有什么接触或联系:选择任意两个神经元,它们共有同一个突触的概率只有2%。

大家知道,大脑皮层是一个“小小世界”网络,就如同社会网络一样,每个人都会与朋友或朋友组成的关系链维系着联系。因此,稀少的连接性并不意味着皮层分离成为相互隔离的细胞簇。在实验中,只是仅仅通过两个或三个突触后,来自任何神经元的信号瞬时可以到达整个大脑皮层的所有神经元,总数为200亿。

布瑞滕堡据此认为,大脑皮层是一部“由各种信号广泛扩散和密切交叉的仪器,”这部机器或许正好是关联记忆所期待的结构:收到信号后即时传播到整个大脑皮层,遍及几乎所有的神经元。其中,每个可能的输入信号组合会引起不同的应答,例如,当遇到鸭摇摆行走并鸣叫时,一套细胞被激活,另一套细胞则识别狗的吠叫声或急速转弯的滑雪运动。

问题在于,这样的系统是如何可靠地区分一个可能模式的无限谱系的。在一个极端上,每个概念与单一的神经元相关联,这就是所谓的“祖母细胞”的概念:当祖母进入屋内时,灯就打开了。细胞结集体因此被视作相同概念的一个更广泛版本。其中,细胞的重叠群体则体现了感知和概念。布瑞滕堡更喜欢一种弥漫性的方案,即概念遍布在整个网络的状态中。

并不是每个人都同意这样的观点:大脑皮层是一个巨大的、未分化的记忆器官。事实上,这些区域拥有一些较为特殊的功能,布瑞滕堡相信这些观点是可以协调的,比如,想像力和语言能力。

梦想到不可能的“梦想”

自弗朗西斯·克里克(Frances Crick)从分子生物学转入神经科学领域后,他在1979年描述认知大脑结构前景时写道:“比如说,在1立方毫米的大脑组织中确定其路线图以及神经元点火的方式,是难以做到的。”现在,人脑研究计划正在做被克里克认为难以做到的事。

哈佛大学人脑连接组计划的目标之一,是对1立方毫米的小鼠大脑组织进行解剖学作图,旨在细节上分辨单个突触并制作一幅完整的连接性图谱:第一阶段,将小鼠的脑组织切成两万片,每片厚50纳米,随后用分辨率为5纳米的电子显微镜对切片进行成像,收集大约800万亿字节的数据;第二阶段,鉴定单个图像中细胞的特征,以排列连续的切片重构小鼠脑组织的三维图谱。最近,由杰夫·W·李希曼(Jeff W.Lichtman)领导的小组报告了一个小规模的试点项目,对象是30微米的立方体组织。

而“大脑活动图谱”计划宣称:“先期我们计划对路线图中的神经元的动作电位进行记录,这个任务相信是可行的。”不可否认的是,现有的仪器是难以完成这一任务的,既涉及到大型细胞集合平均活性的计算,也包括离散的单个细胞,唯有依赖纳米电极阵列或光学技术来记录细胞的活动,后者将分子或纳米粒子注入到神经元中,并根据离子流或电压的变化,从中检测到不同的光波。

2009年,瑞士洛桑联邦理工学院的神经学家亨利·马克拉姆(Henry Markram)宣称,计划在十年之内构建起一个具有人类大脑认知能力的计算机模型。他认为,该模型可以在没有拥有大脑完整路线图的情况下构建,其操作过程可依据遗传发育学的规则或指导下在胚胎中进行,即在没有首先确定记忆的本质或信息的神经编码机理的情况下先行构建。

马克拉姆的“人脑计划”并不是以此命名的第一个脑科学项目。20多年前,时任美国总统布什宣布二十世纪的九十年代将是“脑的十年”,美国科学院为此启动了一个同名的研究计划。令人沮丧的是,这次“人脑计划”或人脑连接组计划依然在一些关键问题没有答案的情况下,再次从相同的路线出发。作为大脑的主人,我仍然对大脑感到好奇,也相信这样的探索必须进行下去。

资料来源 American Scientist

责任编辑 则 鸣

――――――

本文作者:布莱恩·海斯(Brian Hayes),《美国科学家》杂志资深编辑。