1995年,英国社会学家艾伦· 欧文(Alan Irwin)在《公众科学》(Citizen Science)一书中率先提出“公众科学”这个概念。2024年5月30日至31日,现在哥本哈根商学院担任教授的艾伦· 欧文参加了第9届浦江创新论坛之“科技创新智库国际研讨会”。当下,“公众科学”已经在国际掀起了一股新浪潮。为此,《Betway必威在线登录 》编辑部策划采访了艾伦· 欧文。自首次提出“公民科学”的理念已近30年,本文通过艾伦· 欧文来观察这个领域的发展情况,以期为我国研究和推动公众科学发展提供借鉴。

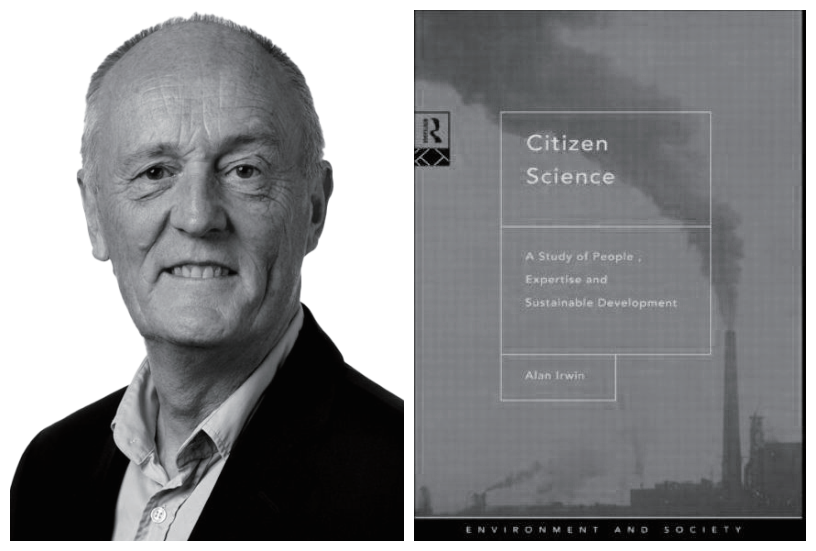

哥本哈根商学院艾伦·欧文教授,也是《公众科学》一书的作者

作为公众科学概念的提出者,您是怎么理解公众科学的?公众科学是怎么发展起来的?

回溯历史,你会发现科学家常以一种面向公众的方式推进研究。谈到19世纪,我们会想到查尔斯·达尔文这位演化生物学家,你会下意识地认为,他那时已经是一位面向公众的科学家。

此时,你再回看科学的起源,当然这时我们的视角是在西方,你会发现一种现象,即好多公众他不是专业的科学家,甚至他本人还在政府部门拥有一份工作。那时,科学研究常常只是一种个人爱好,但产生了许多重要的思想。事实上,在19世纪,你甚至可以认为那时的科学家都是公众科学家(citizen scientists),也谈不上是否专业。我想中国的情况也应该类似。那时,这些人往往对科学研究很有想法,但他们都不是专业人士,他们只是因为喜欢而去钻研科学,然后科学发现又促使他们持久投入热情。比如,观鸟,西方很多人会对这件事着迷,包括我自己。

观察、研究自然是公众科学里一个比较典型的类型。昆虫、地质观察等也是其中比较有代表性的案例,很多参与研究的人并不是来自大学等专业机构,他们常利用周末或晚上来做科学研究。

我认为现在的公众科学的理念从早期阶段汲取了很多东西。参与这项工作,无关乎你是否拥有一张博士学位证书,更重要的是,你是否在其中作出重要贡献。随着社会发展,大学在其中扮演着越来越重要的角色,但我总觉得,公众科学正追随古老的传统。

事实是,不管我是否提出这样的概念,这件事情一直在进行——有很多人在以业余的身份对大自然保持着好奇,只是那时还没有一个具体的名字而已。人们对于自己周遭的自然世界的探究乐此不疲。当下,这已经成为一种趋势、一股浪潮。不过,我认为公众科学还有很长的路要走。

以前,公众科学侧重天文、地质调查,现在越来越多的人对环境感兴趣。

世界上有很多人对自己生活的世界有各种各样的疑问且想寻求答案,而持续观察常就可以获得答案。“你”可以观鸟,“我”可以看树(这两件事也是我常常做的事),即使坐在那大半天,一只鸟都没有,你仍然可以在观察中学到专业知识,因为实际上很多科学知识的获取就是通过观察来实现的。当然,“健康”这事另当别论,健康科学只靠观察是不够的。不过,我想强调的是,那些没有专门从事科学研究的公众,实际上他们正在探究世界。现在,我们通过“公众科学”与20世纪发生交互,我认为,这很有意思。

你会发现这种交互在专业人士那也在发生。当然,我想更多的是专业人士和非专业人士的交互才是公众科学里的主要部分。当下环境相关的研究主题,正在通过“非专业人士的参与和观察”,把公众有效关联到对科学的认识中。这就是我认为“交互”很有意思的地方。我相信中国的传统中也有类似的情况。

公众科学是科学传播界关注的一个方面,它在科学传播发展中发挥怎样的作用?

概括来说,科学传播(Science Communication)的发展经历了几个阶段。第一个阶段称之为“缺失模型”阶段,这个模型旨在揭示这种科学传播的实质是“专家告诉‘无知’的公众”。我这样描述听着是不是很不舒服?我认为这样的想法背后,是基于专家认为“人们之所以批评科学,是因为他们不懂科学”的认识,所以很需要权威专家来给公众传授知识,然后公众接受他的信息或观点。这个模型背后所强调的是专家的权威,它显然过于简单了。第二阶段称之为“对话模型”阶段,相比第一个模型,它进步了:专家保持着权威,公众扮演参与者的角色。这种模型提供了一种公众与科学家对话的方式。在这个过程中,公众的角色从“缺失”发展到“参与”。第三个阶段,我认为,应该是“科学学”(science of science)阶段。我们要思考如何发展科学,这不仅是科学家的问题,而是所有人的事。科学家要进一步思考,如果公众向他们提出非常合理的问题,他们应该如何回应这种信任,比如是否可以信任人工智能开发者?所以,第三个阶段提及的模型,非常强调“反馈性”(reflexive),这也是“科学学”发展起来的原因。它向我们提出了更基础性的问题,即科学学需要回答科学社会发展的优先事项是什么。我认为公民科学能帮助寻找答案。

当时发生了什么,您开始创作这本书?

1995年,我出版过一本叫作《公众科学》的书,这也是为什么你们认为我可能是提出这个概念的“第一人”。随着科技发展,那时开始建设核电站或机场,这会引起争议甚至引发抗议。我觉察到,年轻人在这方面的认识比较淡薄,那时又没有任何的搜索引擎,于是我提出这个概念,试图揭示科学与公众之间的关系,并探寻促进这种关系更积极发展的可能。

我认为“公众科学”是一条促进双方理解和认识的有效途径。关于这本书,我现在还记得两件事。当时出版商认为我这个想法非常糟糕,因为当时人们对这方面毫无认识,更别说用一个完全没提及过的概念了。那么,什么是“公众科学”?人们应该怎么去阅读一本叫做《公众科学》的书呢?这件事令我印象深刻。另外一件事,有人会问我,这个概念是不是完全是你创造的?我会老老实实地回答“是”。实际上,我没有意识到我发挥着引领作用。与此同时,美国某些领域的公众科学正在向前发展,并且有很好的洞察,在我出书不久后,也提出类似公众科学的概念。可见“公众科学”在现实世界运行过程中得到了印证。我们用“公众科学”概括我们对“科学、公众参与和社会交流”的思考,就非常有说服力了。

但话说回来,仍然有人批评我的书。他们认为,这个想法非常好,但没有案例支撑。不过,放到现在,人们却会说“有非常多的案例”。如果当时我发现有案例,我会把这些内容写进书里。实际上,我当时十分想知道案例在哪里。

现在距离您提出这个概念快30年了,公众科学的内涵发生变化了吗?

实际上,我非常清晰地意识到,不同发展阶段,历史需要不同的内容。那时,我还积极尝试去畅想未来,但我确实没有非常丰富的真实案例。直到21世纪,也就是2007年和2008年前后,我开始发现人们在谈论“公众科学”。实际上,你看,从我出书到公众科学的概念形成共识,时间差有10~12年。直到这个阶段,“公众科学”才真正兴起。不过,我并不认为人们读过我的书且能从中获得什么,我这本书的价值更多在于促成了一般性层面的讨论,因为此时社会交流的媒介和技术已经发生了非常大的变化,这个变化在我写书时是难以想象的。现在很多领域都设置了观察鸟类的公众科学项目,甚至开发了应用程序,以便人们输入数据或获取数据。20世纪末,我很难想象这样的场景。现在的技术发展已经从根本上改变了公众与科学发生互动的方式。

基于这个变化,有人可能说,我当初提及的“公众科学”已经转变成另外一个概念了。我想我提出这个概念的根本作用在于推动了整个领域的发展。

AI在公众科学发展过程中发挥了什么作用?

对于AI在这方面的作用我还没有很深入的思考。其中,有一点,我觉得很有意思。例如,在丹麦,公众获得的数据是他们自己输入的。你输入的数据表示,“你看到一只特别的鸟”。我此时会疑惑:“他是否真的看到了这只鸟?他会不会看错了?”我们自然要对此进行甄别。当发现他已经鉴别了100多种鸟类,我们大体推测,他知道他在做什么,有能力判断那只鸟是少见的。但如果,他从来没做过类似的事情,你会对输入数据的有效性保留看法。

如果这件事放在人工智能体系中,方法会非常不一样。所以我认为公众科学与AI如何相互作用是非常有意思的问题。我担心在AI作用下,公众科学会失去“一手资料”。公众科学开始之初,就是通过人们亲自取样和观察来实现的。但是,随着社会和技术的发展,公众科学聚焦讨论的一个议题便是:公众科学实现的形式可以是多样的。其中存在一种大规模的形式,比如在细胞生物学或天文学领域,公众参与科学的方式主要是通过观察并进行投票来实现的。

比如,你所利用的事实往往是通过成千上万人确认同一张后得到的结果。你不难觉察到,这里面的数据规模之大。“人们正在输入数据吗?”这就是我在观察那棵树时所思考的问题:公众科学的知识获取已经从简单的观察发展成为大规模数据的收集。这真的很有趣。但这是否合理?公众科学的各种活动正在讨论这个问题。比如,有人就认为,如此大规模数据的公众科学并不是真正的公众科学,因为参与者非常被动。那么参与者在公众科学中怎样才算是积极的、不被动的?我想,如果参与者不仅参加研究还作出贡献,公众科学就会非常有力量了。

数据收集是当下公民科学的一个重要内容,如何保障数据的有效性?

科学家之间也经常谈论数据的有效性。我认为,数据的有效性问题不只是公众科学的问题。但回到公众科学的数据有效性问题上,我以前面提及的塑料海报项目为例来说明。在项目实施过程中,有些孩子提供的数据没达到标准化要求,不过你的数据不是来自一所学校,你会从百来所学校获取样本数据,所以后者对前者实现了有效的平衡。我再以观鸟为例。很多国家都设置观鸟日。那么要保证数据的有效性,可以要求参与人在同一天观鸟,即使有人犯了错误,因为数据足够大,可实现纠错。这就是公众科学的优势,因为你往往拥有足够大的数据,而这个数据规模靠科学家在实验室采集是难以企及的。你想象下,如果中国有10%的人参与鸟类调查,这将是怎样的规模?所以,保证数据来源的多样性是解决问题的办法。

同时,你也必须考虑公众科学本身的适用性。比如,你正负责一项健康研究,你并不知道污染是否对儿童健康产生影响。此时,父母愿意配合报告他们孩子的健康状况,特别是孩子本身存在健康问题时。父母的汇报的确给你提供了很好的线索,但这并不能证明这件事与污染有关。此时,依据这一线索,你若发起一项公众科学项目,让更多的人提供信息,就能实现更全面的调查,比如帮助你进一步调查污染材料是什么。这更需要研究人员思考,公众科学能给你带来什么,从而决定是否发起项目。

公众科学对科学家而言有什么吸引力?

我认为,公众科学的有趣之处还在于它能让你看到没有看到的事情,启发你看到新的视角。实际上,的确有科学家跟我反馈,公民科学真的能启发他们对研究产生新的思考,是一种非常有用的集体智慧。

此外,我前面列举的例子,公众科学产生了很直接的一个结果就是:为科学家构建了一个非常好的数据库。

再比如,研究人员带着自己的研究进入学校,积极与孩子互动,并给孩子展示他们的数据和分析情况。这时,孩子有可能会质疑:你收集的样本和我们小溪流的情况不一样。这相当于指出,你所分析的情况在这是不适用的。这使你不得不考虑进行的研究和当下实际情况的匹配度。事实是,这两件事之前往往存在距离。要实现这个目标,你需要组建一个庞大的数据网络,比如让10万人提供数据。结果是可想而知的,返回的数据会非常有限,人们很难有动力支持你做这件事,毕竟这不是一种直接的互动方式。而很多公众科学项目就会帮助你突破这样的局限。当人们较好地参与研究甚至通过研究挑战了科学家从实验室获得的研究结果,他们将会非常兴奋,同时他们自然会觉得自己参与的工作非常有意义了。

您从全球的视角来看,政府在促进公众科学中发挥怎样的作用?

我认为是赋能并提供支持。我们应该把公众看作一种有价值的资源,而不是把大多数普通人看作是“无知的”对象。从获取信息的角度来看,我们非常需要普通人贡献想象和智慧。中国人群的1%参与进来,也是相当大的一个规模了。你更要思考的是如何发挥出其中的积极作用。

政府在其中的角色,我认为是提供支撑、推动倡议、促进分享、鼓励参与等。

欧洲正在实践,并寻找回答问题的答案。我们考察了11个欧洲国家和行业,甚至包括欧洲委员会,发现欧洲现在已经非常重视公众科学,其中的数据规模化也是政策制定者开始关注的内容。

公众科学是自下而上建立的,我认为这是它的典型特征,这里面最根本的力量来自“兴趣”。而我认为政府面临的挑战就在于如何激发公众这样的兴趣。

这方面,我们也在研究。比如,政府可以提供小笔资金(不用大手笔投入),响应当地的相关倡议,帮助构建数据库之类,支撑志愿者及其活动。我强调“小”额资助是因为,这种小手笔的投资可以避免这件事情失去“自下而上”的特征。

政府还可以促进知识共享。欧洲有一些非常有趣的公众科学案例。他们推出一个面向学生的“塑料海盗”项目,这个项目由学校的科学老师牵头,带着学生一起做。调研塑料小部件其实是非常容易的事。比如,到当地的溪流去调查分析有多少塑料部件散落着。孩子们上网也非常便捷,从网上搜集相关数据进行分析,再将相关数据导入数据中心,这就成为对当地水源污染情况的研究。孩子在这个过程中,学习基本的测试技能,包括如何精准地计时、如何对材料分类等。老师在过程中传授一些科学知识,包括环境相关的内容。这就是一个鲜活的案例。

你可能好奇为什么这个项目叫“塑料海盗”,听起来似乎有点奇怪。实际上,是因为这是个面向孩子的项目,得让这件事听起来很吸引人、很有趣。但实际上参与这个项目所做的事情就有点类似海盗——他们在水里不断收集。

德国也有一些实践。当然,很多国家也在推进,因为这件事可以融入教育。比如前面的塑料海盗项目,有助于孩子们深入地认识自己所生活的环境。德国政府在推进的过程中,就选择了小额投入的方式来支持公众科学实施,因为推进项目的确需要遴选一批人,并推动他们去做同一件事。有了支持,他们可以构建网络,汇聚信息,比如指引参与者垃圾往哪里投之类。这不是什么大工程,本质是一种信息分享,如果加持一些经费投入,事情进展会比较顺利。

公众科学多集中于环境、天文和地质学,您觉得还有什么样的内容更容易吸引公众参与?还有哪些国际案例可以借鉴开拓公众科学项目?

一些发展比较前沿的领域结合公众科学可能是比较困难的,比如核物理。人们更关心炸弹,但并不关心实验中对原子的观察。所以,公众科学项目的主题或内容也有些倾向性,比如食品科学,人们关心食品的健康,食物的生长以及食物如何变化等。

公众科学经常涉及是否要参与人动手操作,甚至要让参与人有机会把手弄得脏兮兮的。显然,数学相关领域很难推出公众科学相关的项目。也就是要让参与人有直接的接触机会。比如面向在森林里工作的人群,推出钓鱼相关的公众科学就很容易,而抽象领域设置公众科学就很难。人工智能领域的项目,我也正在思考,毕竟很难让参与者以可感受的方式参与进来。

此外,欧洲有很多公众科学项目主题设置也值得参考,其中还有不少是关于历史的。虽然历史并不算自然科学,但是公众科学的方法我觉得是可以延伸的。比如,我想上海可以做一件非常有意思的事,就是采集老人关于上海的记忆,随着时代变迁,上海发生了哪些变化,还可以结合开发一些小工具来展示上海的建筑。而这些年长的人通常非常乐意与你分享有关城市的信息和发生的变化,以及这些变化对他们本人的意义。说到底,这反映的是一种推进公众科学的方式,即促进分享。而这种事项的推进,投入非常低,但对于研究而言非常有意思也非常有价值。

据我所知,欧洲的斯洛文尼亚共和国正在推进类似的事。通过人们口述语言使用情况,以及单词发生的变化等,一些有远见的人就此编撰词典。事情起因是这样的:人们谈论小时候他们曾经使用的语言,发现现在已经不再使用了;于是人们开始上网询问,“有没有人知道这个词语”,便有人来进一步分享。你看,推动人们分享实际上非常简单,但你也可以从中发现很多。

感谢李辉研究员和冯晶晶博士在采访过程中提供的帮助